当ブログのお問い合わせフォームには、日々いろんな営業メールが届く。

記事紹介依頼や、WEB広告運用、アフィリエイト広告掲載依頼のほか、

相互リンクの依頼メールがいちばん多い。

こういったメールに返信すべきか迷う人に言えることは、

基本的に、相互リンクの依頼は、返信しなくて良い。

なんなら、お問い合わせフォームに届くメールの大半は、返信不要。

返信すべきか否かは、相手の文面が『コピペ』かどうかで判断できる。

以下、じっさいに届いたメール文面を例に解説します。

【実例あり】相互リンク依頼メールの『コピペ文面』はこう見抜く!

ブログのお問い合わせフォームに

営業メールや相互リンク依頼のメールが届いたら、

その文面が『コピペ』なら、返信不要で良い。

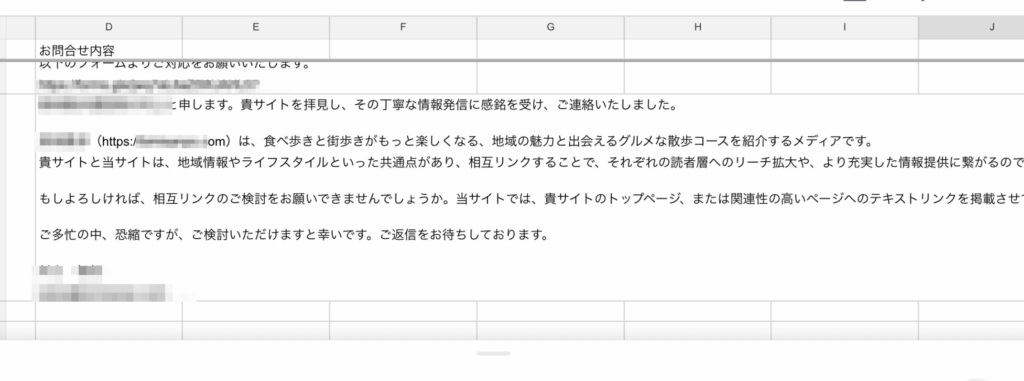

【見た瞬間にスルーする文面例】

〇〇〇〇運営局の△△と申します。貴サイトを拝見し、その丁寧な情報発信に感銘を受け、ご連絡いたしました。

〇〇〇〇(https://*******.com)は、食べ歩きと街歩きがもっと楽しくなる、地域の魅力と出会えるグルメな散歩コースを紹介するメディアです。

貴サイトと当サイトは、地域情報やライフスタイルといった共通点があり、相互リンクすることで、それぞれの読者層へのリーチ拡大や、より充実した情報提供に繋がるのではないかと考えております。もしよろしければ、相互リンクのご検討をお願いできませんでしょうか。当サイトでは、貴サイトのトップページ、または関連性の高いページへのテキストリンクを掲載させていただきます。

ご多忙の中、恐縮ですが、ご検討いただけますと幸いです。ご返信をお待ちしております。

△△

メールアドレス

うちのサイト名すら入ってない、だいぶ手抜きのコピペ文章…。笑

筆者は通常、コピペと判断した時点でスルーするが、

今回の記事を書くにあたり、試しに相互リンク希望のサイトを見に行ってみた。

すると、「グルメ情報サイト」とのことだったが、

記事には、写真や画像は一切入っておらず、

AIで生成したと思われる文章が大量に羅列されていた。

相互リンクがコピペだけでなく、サイト本体も量産型コンテンツ…。

ちなみに、このような問い合わせメールを

大量にコピペで送信する「お仕事」も、

じっさいに募集されている。

↑

単価は低くても、スマホでできる単純作業として、

一定数の需要があるようです。

相互リンク依頼メール:一考の余地ある『コピペ文面』例

以上のように、筆者は基本的に、相互リンク依頼が届いても無視するが、

中には、検討する余地がある問い合わせが届くこともある。

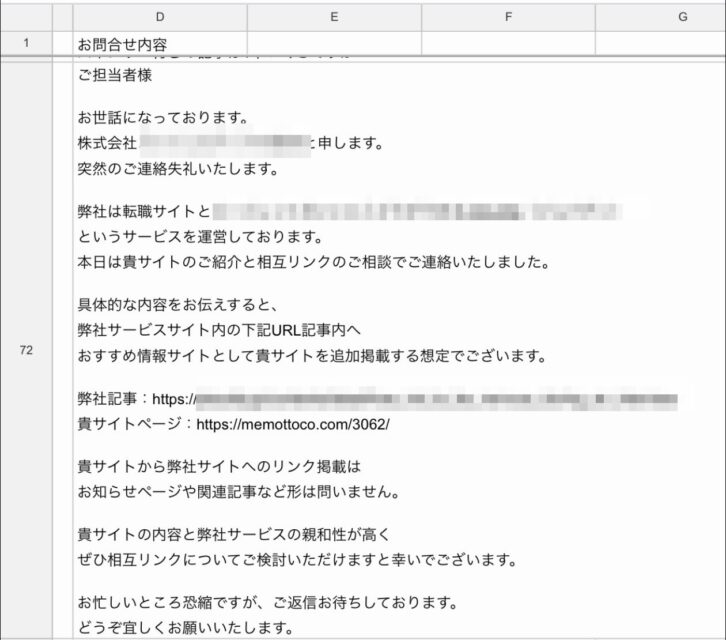

【検討する余地がある文面例】

ご担当者様

お世話になっております。

株式会社〇〇〇〇の△△と申します。

突然のご連絡失礼いたします。弊社は転職サイトと〇〇〇〇

というサービスを運営しております。

本日は貴サイトのご紹介と相互リンクのご相談でご連絡いたしました。具体的な内容をお伝えすると、

弊社サービスサイト内の下記URL記事内へ

おすすめ情報サイトとして貴サイトを追加掲載する想定でございます。弊社記事:https://*********

貴サイトページ:https://memottoco.com/3062/貴サイトから弊社サイトへのリンク掲載は

お知らせページや関連記事など形は問いません。貴サイトの内容と弊社サービスの親和性が高く

ぜひ相互リンクについてご検討いただけますと幸いでございます。お忙しいところ恐縮ですが、ご返信お待ちしております。

どうぞ宜しくお願いいたします。

お互いのサイトのどの記事に、相互リンクを希望しているのか、記事URLが明記されている。

もう少し丁寧な提案だと、

どのような紹介文やリンク文章を添えてほしいか、

当ブログの記事内容に沿って、個別に提案してくれる人もいる。

こういった個別の提案を含めたお問い合わせメールは、コピペだけでは送れない。

当方としても検討の余地があるので、

相手サイトの記事を読んでみる気にもなる。

そこで、上記の提案に添えられていた記事を読んでみたところ、

お互いの記事内容のテーマは関連していたものの、あまり質が良くなかったため、

結果的に相互リンクはしなかった。

相互リンク依頼に「応える」場合のメール文例

相互リンクに応える場合は、以下のように返信すると良いでしょう。

相互リンク依頼を「断る」場合のメール文例

相互リンクを希望しない場合、筆者はスルーしますが、

お断りのメールを送るのでしたら、以下のように書くと良いです。

どちらも、角が立たず「誠実で信頼できる印象」になる文面です。

相互リンク依頼を断るべき3つの理由とデメリット

ここからは、相互リンク依頼は断った方が良い理由とデメリットを、整理します。

デメリット1. 相互リンクのSEO効果は、ほぼ無い

まず、そもそも相互リンクにSEO効果は期待できないです。

相互リンクで被リンク効果があったのは過去の話。

今はGoogleのアルゴリズムが進化しており、単純な相互リンクは評価されないどころか、

「リンク操作」とみなされる可能性すらある。

つまり、SEO的にもメリットはゼロ(下手するとマイナス)ということ。

デメリット2. AI生成のサイトは、信頼性が低い

相手サイトに「テキストのみ・画像なし・同じような構成の記事が多い」場合、

自動生成メディア(AIで量産したサイト)の可能性が非常に高い。

Googleは現在、AIコンテンツの品質やE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視しているため、

質の低いサイトに向けてリンクを張ると、自分のサイトの評価まで下がるリスクがある。

デメリット3. むしろリスクがある

相互リンクのリスクも知っておくと良い。

相手が将来スパムサイト化した場合、リンク元として巻き込まれる可能性や

ブログ読者がリンク先をクリックして「怪しいサイト」と感じると、信頼低下につながるデメリットがある。

また、外部への誘導が多いサイトは、読者の滞在時間が減り、SEO的にもマイナスとなる。

もし、相互リンクを検討するなら…

とはいえ、「全部スルーすればいい」という話ではありません。

まれに、誠実に運営しているサイトから本当に価値ある提案が届くこともある。

そんな時に役立つ判断基準がこちら。

- サイト運営者の実在性(運営企業・プロフィール・SNS・問い合わせ先が明確)

- 写真や実体験ベースのコンテンツがある

- テーマが明確で、読者層が近い

- 自分のブログの読者にとって「本当に有益な情報」になりそう

こうした条件がそろっていれば、相互リンクを検討しても良いし、

その場合は、「自然な引用や紹介記事の中でリンクを張る」形がベターです。

Googleが重視する「新しい評価基準」E-E-A-Tとは?

先ほども触れましたが、Googleがいま最も重視しているのは、E-E-A-Tという考え方。

これは、

- Experience(体験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trustworthiness(信頼性)

の略。

「誰が」「どんな経験から」「どれだけ信頼できる情報を発信しているか」が評価の軸になっている。

つまり、AIで作られたような無機質な記事よりも、

あなた自身の体験や感じたことや、現場での気づきを交えて書いた記事の方が、

Googleにも読者にも“本物”として伝わりやすい、ということ。

文字だけで伝わりにくい内容なら、図解や写真、動画で補うことも効果的。

👇たとえば、こういう記事はAIには書けないし、アクセスも来て読まれている。

「誰かの役に立ちたい」と思って書いた

1本の記事それ自体が、強いSEO対策になるのです。

まとめ

ブログを続けていると、営業メールや相互リンク依頼が届くようになる。

一喜一憂したり、時間を割いて返信するのではなく、

大切なのは、問い合わせ内容や相手のサイトの質を、冷静に見極めること。

コピペメールに時間や労力を使うよりも、

自分のブログを読んでくれる人に向けて、役に立つ記事を書きたいもの。

リンクを貼るなら、役所や公的機関など、信頼できるサイトを紹介した方が有益だし、

文字だけでは伝わりにくい内容なら、図解を作ったり、動画を撮ったり、

「自分にしか書けないブログ」を育てていくことにチカラを入れた方が良い。

何より、自分の実体験から話せる独自の視点やアドバイスが、

AI時代のブログ運営では、ますます必要になってくるだろう。